Me ha encantado la exposición "Madrid también se bebe" en la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid que, curiosamente, se sitúa en lo que fué la Fábrica de cervezas el Águila. Nos sumerge, de manera muy didáctica, a través de la historia del vino y su desarrollo e importancia en nuestra comunidad de Madrid. Todavía tenéis tiempo, hasta el 26 de enero, para poder visitarla. Se inicia con una clara cronología sobre los orígenes históricos del cultivo del vino, que empieza durante el Neolítico oriental (6000-4000 a. C). En esa época se han encontrado en Georgia, tumbas con presencia de vino fermentado. Hacia el 4.100 a. C se inicia la viticultura en el valle del Jordán, el monte Ararat , Egipto y áreas sirio-palestinas. La bodega más antigua corresponde a esa época y fue descubierta en Irán. Hacia el 3000 a.C en la isla de Creta, que servía como puente entre Egipto y la cultura griega. De ahí pasará, en el 1000 a. C a las colonias griegas del Mediterráneo y a los fenicios. Ambos lo introducen en España. Del 400 a C aparecen en necrópolis griegas de la Península Ibérica las piezas más antiguas de cerámica para contener vino. Y, en el s I encontramos los restos líquidos de vino más antiguos del mundo en la necrópolis romana de Carmona (Sevilla ).

Cartel de la Exposición Madrid también se bebe (SIEMA Matritensis)

Horarios de la Exposición (SIEMA Matritensis)

Parte sobre la cronología de los orígenes del vino (SIEMA Matritensis)

Estudios y tratados sobre el cultivo de la vid ya existen desde la época clásica. Pero es entre los siglos XI y XII cuando encontramos más. Por ejemplo, en el mundo árabe, el sevillano Al Awan escribió en el s XII el llamado Libro de Agricultura, donde menciona todo el saber y técnicas de su tiempo, insistiendo en las fuentes. Menciona a más de 120 autores, la mayoría de obras desaparecidas por guerras o incendios de bibliotecas, que gracias a Al Awan sabemos que existieron. Su obra apareció impresa y traducida en la Biblioteca del Escorial (con fecha de 1802). En el capítulo IX habla de la corta y limpia de árboles y en el X del modo de extender los sarmientos. Encontramos una reproducción maravillosa del Beato de Liébana: códice de Fernando I y Dª Sancha (del original que conserva la Biblioteca Nacional). En él, dentro del manuscrito del presbítero Facundo titulado "In Apocalipsin" (1047), en el folio 209 aparecen representadas la siega y la vendimia en el centro y, abajo, el prensado de la uva en un lagar de madera.

Siguiendo en la época medieval vemos el famoso

Fuero de Madrid, promulgado en el

1202. En este ordenamiento jurídico de

Alfonso VIII para regir la villa, con una preciosa letra gótica, aparecen las primeras normas escritas sobre viñas, viñedos y vendimias en Madrid. Por ejem la LXI sobre "El carnicero y vinatero", la LXIII sobre "Quien comprare una cuba", la LXVIII "De la demanda de viña o de casa", la XCI sobre "Quien cortare una viña" o la XCII sobre "Quien arrancare de cuajo una vid" . A los

monjes cistercienses del monasterio de Santa María de Valdeiglesias, del que hablamos ya en otra entrada del blog

https://madridconencanto-siema.blogspot.com/2023/03/monasterio-de-santa-maria-la-real-de.html , se les atribuyen los orígenes de grandes extensiones de viñedos en el Madrid del s XII, en el valle del Alberche. Ellos utilizaron ya largas maceraciones para extraer el color y taninos de los hollejos, el uso de barricas llenas para evitar la oxidación y una temperatura adecuada en las bodegas situadas en la parte inferior del monasterio. Desde el s. XV, en la época del rey castellano Juan II, las fuentes madrileñas mencionan muchos conflictos entre propietarios de ganado y de vides.

Durante la época renacentista aumenta la documentación al respecto, como un documento de los RRCC pidiendo al Concejo de la Villa proteger los viñedos hasta pasado San Martín. También hubo una provisión del Consejo de Madrid prohibiendo que en lo sucesivo se echara agua en vino que se vende (1528. Archivo de la Villa. AVM Seccion 2-247.7 (II). Cisneros encargó a Gabriel Alonso de Herrera su obra "Agricultura" (publicada en 1513). Como vemos picaresca hubo siempre en las tabernas. Desde que Madrid se establece como capital de España, en 1561, hasta el año 1587 tenemos muchas noticias sobre la existencia de viñedos en Madrid, Getafe, Villaverde, Carabanchel, Pozuelo, Vicálvaro o Barajas. Trabajando las variedades de uva mollar, alvillo, jaen, tinta aragonés o garnacha, y tinta castellana o tempranillo.

Prohibición de aguar el vino (SIEMA Matritensis)

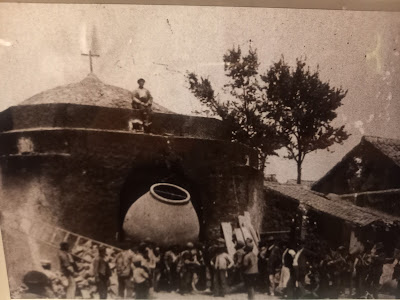

En tiempos de la Ilustración, con el rey Carlos III, se investigó mucho en las fincas de Aranjuez. También se hizo la obra José Antonio Varcárcel "Agricultura General y Gobierno de la Casa de Campo", que tardó mucho en publicarse. Nos cuenta mucho sobre la vid y el vino y habla ya de más de 120 variedades existentes en España. Muy interesante la zona de Colmenar de Oreja, donde se especializaron en la fabricación de tinajas para el vino y el comercio de las mismas. Se acompaña de abundante material fotográfico. El vino lo llevamos los españoles a América. Desde el principio se mandaban sarmientos y plantas vivas en macetas o vinos dulces y generosos, que eran los que mejor aguantaban la larga travesía. Primero en el Sur y luego en Norteamérica. Fray Junípero Serra introdujo en el s XVIII los viñedos en las misiones franciscanas de California.

Transporte de la gran tinaja fabricada en Colmenar de Oreja (SIEMA Matritensis)

Salida de una tinaja de los hornos de fabricación en Colmenar de Oreja (SIEMA Matritensis)

Uno de los mayores enemigos de las viñas es la plaga de filoxera. La filoxera se introdujo en Europa en 1863, a través de Francia y de allí se propagó al resto. Pero tardó más de 45 años en llegar a Madrid, y en España se propagó de manera más lenta, así que pudimos exportar en ese tiempo vino a Francia. Es una plaga originaria de América. Cuando llegó a España produjo el tener que arrancar millones de hectáreas de viñas y se perdió material vegetal autóctono, lo que provocó que se desarrollara la ciencia de la Ampelografía. Es una ciencia que estudia las cepas y la diferenciación de las distintas variedades. El herbario del Real Jardín Botánico es el más antiguo del mundo sobre las variedades de vid cultivadas. Mariano Paz Graells fue uno de sus grandes investigadores. Este médico, naturalista y académico de ciencias organizó una estufa en el jardín botánico de Madrid también, del que saqué algunas fotos. Por otro lado, justo en Madrid se encuentra la colección de variedades de vid más importante de España y un banco de germoplasma para identificar y guardar esas variedades.

Vista exterior de la estufa de Graells en el Real Jardín Botánico (SIEMA Matritensis)

Interior de la Estufa de Graells en el Botánico (SIEMA Matritensis)

Lámina de Ampelografía de P. Viala y V. Vermorel sobre la variedad de uva garnacha . Biblioteca Central del Ministerio de Agricultura(SIEMA Matritensis)

Simón de Rojas Clemente y Rubio aplicó el método científico en la descripción de las vides en su obra "Ensayo sobre las variedades de vid común que vegetan en Andalucía" ((1807) con 186 pliegos de variedades de vid cultivadas y es considerado el herbario científico sobre vides más antiguo del mundo. Se guarda en el R.Jardín Botánico de Madrid. Entre 1901-10 se publicó la obra "Ampelographie", del frances Pierre Viala. Durante el s XIX se creó un ministerio que trata ya específicamente los temas agrícolas, en 1832. Con la revolución gloriosa, en 1869, se estableció la Escuela Central de Agricultura en las fincas de la Florida y la Moncloa en Madrid, después de haberla trasladado desde la casa de campo la Flamenca en Aranjuez. Los dibujos y carteles explicativos ayudan mucho a seguir toda esta historia del vino en la la Comunidad de Madrid. La fecha de 1914 es muy importante, puesto que se constituyó la Estación Ampelográfica Central de Madrid en Pinto con García de los Salmones como director. Desarrolló una gran labor de investigación con numerosas publicaciones. Se creó como organismo rector para la reconstrucción postfiloxérica en España Es el origen de la gran colección de variedades de vid. Desde 1940 la gestiona el Instituto Nacional de Investigaciones Agrónomas. En 1950, la colección de vides se trasladó desde Pinto a la finca El Encín (Alcalá de Henares). Desde 1997 el IMDRA gestiona desde ese organismo toda la actividad vitivinícola relacionada con la extinta Estación Ampelográfica Central. Es muy interesante el libro que se expone al respecto titulado " Colección de variedades de vid del Encin. Un recorrido por la historia de la Ampelografía" (Edit por IMDRA. Comunidad de Madrid , 2003).

Publicación sobre la colección de variedades de vid de "El Encín" (SIEMA Matritensis)

La escuela de la vid surge en 1956 como escuela de capacitación enológica del entonces sindicato nacional de la vid. Se obtenía la titulación de capataz bodeguero del Ministerio de Agricultura. Siguen especializándose los estudios sobre el vino a lo largo del s XX. En 1970 tenemos el título de técnico especialista en viticultura y enología. España es el primer país del mundo en superficie cultivada de viñedos, con 1.3 millón de Ha, pero ocupamos el tercer lugar en cuanto a producción de vino, detrás de Francia e Italia. El 48% de esa superficie corresponde a viñedos con derecho a denominación de origen.

Una vez hecho el repaso histórico se pasaría a ver la denominación de origen, los distintos terrenos de uso vitivinícola en nuestra Comunidad de Madrid y las diferentes bodegas que existen en ella. El mayor número de bodegas se concentran en la zona SE (Arganda), con 28 bodegas que integran D.O. Aquí la variedad más cultivada es tempranillo y albal. También por la zona del Alberche (San Martín de Valdeiglesias), con 18 bodegas en un número menor de municipios. Aquí se da más la variedad de garnacha y albillo. Sin olvidar algunos por la zona de Navalcarnero y el Molar. Ya en 1933 se estableció el sistema de denominación de origen de España. Pero durante la guerra civil se sufrieron pérdidas y abandono en los viñedos. En 1990 se crea la denominación de origen de vinos de Madrid. A fecha del 2023 sabemos que, de las 950.000 hectáreas de viñedo en España, 19000 de ellas pertenecen a los viñedos de la comunidad de Madrid. Tenemos más de 200 marcas y exportamos el 30% de la producción a países como EEUU o China. En resumen, una exposición que nos abre los ojos sobre la importancia del vino en Madrid y lo cuidadas que están nuestras bodegas, situadas además en terrenos naturales de gran preciosidad.

Maribel Piqueras

Distintas áreas vitivinícolas de la comunidad de Madrid. La mayoría por los valles de la zona sur (SIEMA Matritensis)

Muestra de marcas de denominación de origen de Madrid (SIEMA Matritensis)

Las Moradas y Tierra Calma de la zona de San Martín de Valdeiglesias (SIEMA Matritensis)

Cenicientos y la bodega ecológica Luis Saavedra (SIEMA Matritensis)

Castillo de Salvanés en otra zona vitivinícola (SIEMA Matritensis)

Brindando con Castillo de Salvanés el día de la inauguración (SIEMA Matritensis)

Vinos de Arganda y Chinchón (SIEMA Matritensis)

.jpg%20Chamberi.jpg)